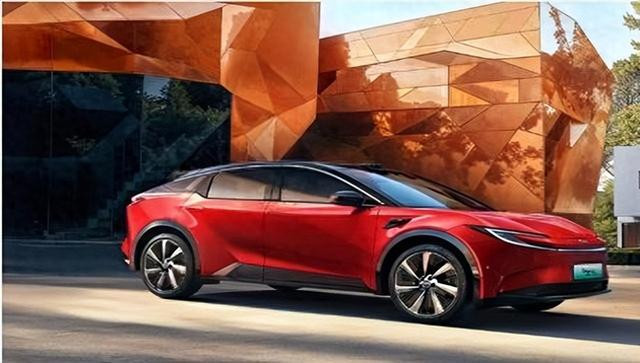

续航稳、智驾强、空间超大! 一汽丰田bZ5绝对配得上我的首选

- 2025-07-12 20:17:18

- 658

“所谓‘头号新车’,到底该以什么标准来评判?在电动化下半场,看似是智能大屏、语音唤醒的内卷时代,其实真正的分水岭,或许又悄悄回到最原始的‘工程硬指标’上。

”这是我跑完一汽丰田bZ5那1500公里自驾之后,内心的第一个反问。咱们都是普通用车人,花几十万买个纯电SUV,到底图什么?

要炫酷?更要靠谱、本分、敢在真实场景下承认缺点、不怕全维度挑战。

这才是头号新车存在的意义。先聊最被吐槽的续航。

市面上电车满天飞,喊着“600+km续航”的一大把,真实体验普遍缩水二三成不稀奇。bZ5的“载重续航补偿系统”,实测从杭州出发,空调、重载、110km/h定速巡航,居然“预告指标”和实到杭州的CLTC续航误差才3.

2%。注意,这不是“日常家用城区慢速”,全程高速、载重、开空调环境,对绝大多数纯电SUV来说,都是续航公布数字的黑区。

数据精度能做到行业误差均值低57%,靠的不是玄学,而是一个2000+次充放电建模后的算法。这在行业里意味着什么?

——老实人思路,精准到小数点后,杜绝虚高宣传,这或许比单纯拉长表面续航更打动用户神经。再看快充。

30%-80%充电只需26分钟,35℃高温下每10分钟可输进120km续航。不只靠高功率,而是靠全域热管理,冷却液温度波动不超±2℃,这是什么概念?

很多新势力同级别产品,高温下都容易电池温差过大导致充电功率掉档。bZ5的表现说明“充电快”未必是单纯叠料,背后有无数细节工程。

其实,行业数据很有意思——今年第一季度中国主流电动车快充掉速问题投诉率高达16.7%,但把握好热管理和电池健康因素,才是真的“跑得快又能快跑”。

智能驾驶赛道谁都想抢风头。可bZ5的打法,明显摆脱了单纯参数堆砌。

1颗激光雷达+9摄像头,NOA全场景覆盖,暴雨里还能做到98.7%的标线识别率——你可能会说,新势力也能堆雷达感知。

关键在于“感知-控制”双冗余,模拟急打方向,备用控制单元0.1秒接管,容错率能到99.

99%。很多用户可能没意识到,智能驾驶的最大风险不是场景不足,而是极端工况下一道“保险丝”能不能顶住。

这里丰田把混动26年技术积淀玩到了智能驾驶安全冗余里,这真不是宣传片上几个镜头能演出来的。空间工程同样显得不动声色却极具杀伤力。

2850mm轴距,对标同级别车型,仅用1830L后备箱扩展空间,配合2050×1400mm纯平空间与1.14㎡全景天幕,很难想象这是传统品牌干出来的“电动生活空间”。

后备箱离地仅680mm,装卸大件减少腰部损伤30%,别看数据枯燥,家庭用户哪次出远门没折腾过?实测装载2大箱+摄影箱还能带全套露营装备,这种工程细节恐怕比语音助手反应再快,都实用百倍。

再来动力底盘,高原1200米还能310N•m全输出,油冷电机让温控效率比同级提升35%,多连杆+铝合金底护板,40km/h过障仅1.2g,这波滤震体验,用数据把豪华感打了个底。

高强度护板+50:50轴荷,跑高速变线,侧倾角3.5°以内,哪怕不追性能极限,对家用来说也是长途舒适可靠的底气。

V2L外放电功能细节也很“讲理”:2.2kW持续输出12小时,SOC降到22%自动断电,确保不误回程。

这些背后的工业级防护,本质是把“用电自由”管出了底线安全感。行业趋势其实没那么复杂。

数据、工程、严谨,才是纯电SUV卷到极致后的最大护城河。丰田没搞炫酷大屏,没堆十几个花俏人机交互,而是痛下功夫把“看不见的技术底色”剖给用户。

到底谁才配叫“头号新车”?那些海量实测数据支撑下的工程自信,远比一堆PPT好故事,更经得起老百姓实用逻辑的推敲。

被问到“为什么我选它做心中头号新车”,我想最大底气来自:不是看它有多少炫技,而是它有多少大胆透明的工程参数,敢把算法、底盘、安全、空间,全线摊开在用户面前。说到底,未来电动车信任票,到底投给“数据严谨”还是“体验花哨”?

你怎么选,留言聊聊。